本文

高額療養費の支給申請について

国民健康保険の被保険者で、同一月内で医療費の支払いが高額になったとき、自己負担限度額を超えると、その超えた分が高額療養費として支給されます。

また、限度額適用認定証等を医療機関等の窓口に提示することで自己負担限度額まで(食事代、差額ベッド代などを除く)を支払えばよい制度がありますので、詳しくは下記「限度額適用認定証について」をご覧ください。

※自己負担限度額は70歳未満と70歳以上75歳未満で異なります。

自己負担限度額(70歳未満)

「基礎控除後の総所得金額等」のことです。所得の申告がない場合は、所得区分アとみなされます。

≪ ≫内の金額は多数該当(過去12ヶ月以内に3回以上高額療養費を受けた場合4回目の上限額)の場合。

| 所得区分 | 所得※ | 3回目まで | 4回目以降 |

|---|---|---|---|

| ア | 901万円超 | 252,600円+(医療費-842,000円)×1% | ≪140,100円≫ |

| イ | 901万円以下 600万円超 |

167,400円+(医療費-558,000円)×1% | ≪93,000円≫ |

| ウ | 600万円以下 210万円超 |

80,100円+(医療費-267,000円)×1% | ≪44,400円≫ |

| エ | 210万円以下 | 57,600円 | ≪44,400円≫ |

| オ | 住民税非課税 | 35,400円 | ≪24,600円≫ |

自己負担限度額(70歳から74歳まで)

- 現役並み所得者3…同じ世帯に住民税課税所得が690万円以上の70歳から74歳までの国保被保険者がいる世帯

- 現役並み所得者2…同じ世帯に住民税課税所得が380万円以上の70歳から74歳までの国保被保険者がいる世帯

- 現役並み所得者1…同じ世帯に住民税課税所得が145万円以上の70歳から74歳までの国保被保険者がいる世帯

- 低所得者2…同じ世帯の世帯主及び国保被保険者が住民税非課税の世帯

- 低所得者1…同じ世帯の世帯主及び国保被保険者が住民税非課税で、かつ、公的年金等控除額を80万6,700円として計算した場合の世帯全員の所得が0円の世帯

| 所得区分 | 外来 | 外来+入院 | |

|---|---|---|---|

| 現役並み所得者 | 3 | 252,600円+(医療費-842,000円)×1% (4回目以降は140,100円) |

|

| 現役並み所得者 | 2 | 167,400円+(医療費-558,000円)×1% (4回目以降は93,000円) |

|

| 現役並み所得者 | 1 | 80,100円+(医療費-267,000円)×1% (4回目以降は44,400円) |

|

| 一般 | 18,000円 (8月から翌年7月の年間限度額144,000円) |

57,600円 (4回目以降は44,400円) |

|

| 低所得者 | 2 | 8,000円 | 24,600円 |

| 低所得者 | 1 | 8,000円 | 15,000円 |

申請が必要な期間

令和3年3月以前の診療分

※令和3年4月診療分以降の高額療養費については、「支給申請手続きの簡素化」の対象となります。

手続きをする方

本人、代理人も可能です。

手続きをする場所

本庁舎市民課国保年金班・各総合支所

必要なもの

- 世帯主と対象の方のマイナンバーを確認できるもの(マイナンバーカード、通知カード、マイナンバーの記載された住民票写し など)

- 医療機関が発行した領収書

- 預金通帳または口座番号の控え(郵便局も可、原則世帯主名義)

- 世帯主の個人番号がわかるもの(マイナンバーカード、通知カード等)

※世帯主以外の方へお振込みをご希望の場合、委任状が必要となります。

高額療養費の「支給申請手続きの簡素化」について

高額療養費制度とは、1か月に支払った保険適用分の医療費が一定の額を超えた場合に、その超えた額が支給されるものです。高額療養費の支給を受けるには、該当月ごとに申請が必要ですが、令和3年4月診療分から、以下の対象者については、支給申請簡素化の手続きをすることで、次回以降の申請が不要となり、高額療養費は指定された世帯主名義の口座に自動振込となります。

対象者

国民健康保険税に滞納がない世帯の世帯主

申請方法

対象者には、「国民健康保険高額療養費支給申請(手続の簡素化対象世帯用)」を送付しますので、ご記入のうえ、郵送または窓口で申請してください。

なお、令和3年3月診療分以前の高額療養費については、支給申請簡素化の対象となりませんので、該当月ごとに申請が必要となります。

簡素化が停止となる場合

申請者から停止の申出があった場合や、次のいずれかに該当した場合は手続の簡素化は停止となり、それ以後の高額療養費については、毎月の申請が必要となります。

- 国民健康保険税を滞納したとき。(滞納が解消された場合は停止が解除されます。)

- 指定した金融機関の口座に高額療養費が振込できなかったとき。

- 申請内容に偽りや不正があったとき。(医療機関等に対し一部負担金を支払わなかった等。)

その他

- 世帯主が変わった場合や被保険者番号が変更になった場合は、新たに「申請書」の提出が必要となります。

- 指定された金融機関の口座に変更がある場合は、すみやかに変更の申出をお願いします。

- 第三者行為(交通事故等)または業務上の事故による傷病において診察を受けた場合は、ご連絡をお願いします。

限度額適用認定証について

入院の場合は経済的な負担が大きくなるため、事前に「限度額適用認定証」を医療機関で提示いただくことによって、一医療機関ごとの入院費用の窓口負担額が、自己負担限度額までで済みます。

※70歳から74歳の現役並み所得者3と一般の方は、「国民健康保険被保険者証兼高齢受給者証」または「資格確認書」を医療機関に提示するだけで、自己負担限度額までの支払いとなるため、「限度額適用認定証」の申請は必要ありません。

詳細につきましては以下のページをご覧ください。

- 厚生労働省のホームページ<外部リンク>

※国民健康保険税に滞納がある方はご利用にあたって相談が必要になる場合があります。

手続きをする場所

本庁舎市民課国保年金班・各総合支所

必要なもの

- 世帯主と対象の方のマイナンバーを確認できるもの(マイナンバーカード、通知カード、マイナンバーの記載された住民票写し など)

- 対象の方のマイナンバーカードまたは資格確認書

マイナンバーカードの限度額適用認定証としての利用について

令和3年10月から、医療機関や薬局等の窓口において、マイナンバーカードや健康保険証を利用し、オンラインでの資格確認が開始され、マイナンバーカードや健康保険証が「限度額適用認定証」や「限度額適用・標準負担額減額認定証」としても利用できるようになりました。システムが導入された医療機関等では、本人が同意し、システムで区分の確認ができれば、限度額適用認定証の提示が不要になります。システムを導入した医療機関等の一覧は、厚生労働省のホームページに掲載されます。

また、マイナンバーカードを保険証として利用すれば、事前の手続きなく、高額療養費制度における限度額を超える支払いが免除されます。限度額適用認定証の事前申請は不要となりますので、マイナンバーカードを保険証としてぜひご利用ください。

(注意)以下の方は医療機関等へ限度額適用認定証を提示する必要があります。事前に市へ申請し、限度額適用認定証の交付を受け、医療機関等へ提示をしてください。

- システムが導入されていない医療機関等にかかる場合

- 申請月以前12か月に90日を超える長期の入院をされていて、食事療養費が減額の対象になる場合

- 国民健康保険税の滞納がある世帯の場合

※マイナンバーカードを限度額適用認定証として利用するためには、マイナンバーカードを保険証として利用するための事前の登録(初回登録)が必要です。

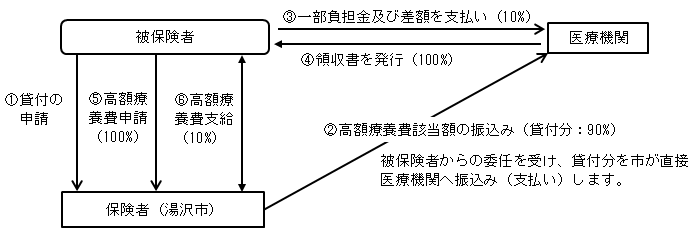

高額療養費貸付制度

医療費を支払うことで、生活が困難となる場合など高額療養費を貸し付ける制度があります(医療行為部分の90%を貸付)。利息はかかりませんが、市税の滞納がある方はご利用にあたって相談が必要な場合があります。

関連リンク

- 限度額適用認定証について(厚生労働省)<外部リンク>

- マイナンバーカードの健康保険証利用対応の医療機関・薬局についてのお知らせ(厚生労働省)<外部リンク>

- マイナンバーカードの健康保険証の利用登録や公金受取口座の登録をサポートします