本文

重層的支援体制整備事業に取り組む必要性

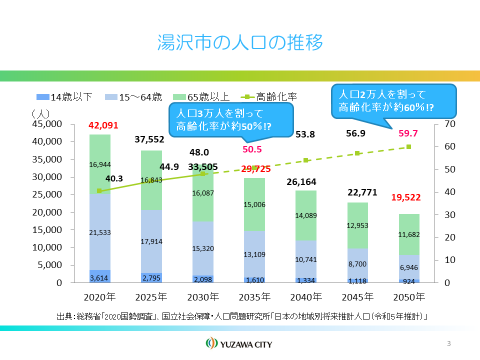

将来的な湯沢市の人口の推移

将来的に人口減少が進む中、限られた資源、限られた人員では住民の生活課題に対して、適切に対応していくことが困難になっていくことが予想されます。

特に孤独・孤立など複雑・困難な課題を抱える方が制度の隙間により抜け落ち、誰からも支援されないまま、放置されてしまう恐れが生じてしまいます。

重層的体制整備事業は、地域住民等と支援機関が一緒になって、支援のネットワーク(網状のつながり)を綿密に広げていくことにより、人口減少が進んでも、制度の隙間から抜け落ちする者が生じないよう、誰一人取りこぼさない地域社会を目指し取り組むものです。

また、支援者側も減少することを見据えて、地域住民等を含め多くの関係機関が連携し、複雑・困難な課題に対し適切な支援ができるよう支援体制の強化を図るものです。

この体制が整うことにより、地域住民が安全・安心に暮らすことが出来ます。また、災害時においても、住民同士等が支え合い・助け合うことで多くの命が守られ、避難生活においても、支援者等が連携して支援することにより、被災者の安心と迅速な生活の再建を目指すことが可能となります。

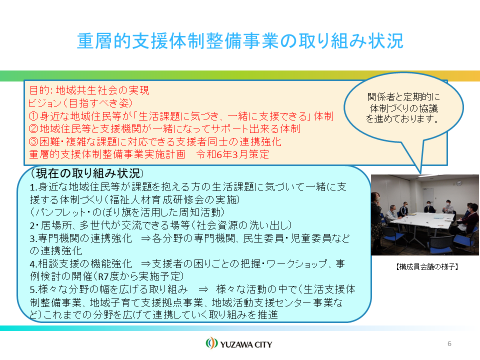

湯沢市のビジョン(目指す姿)

- 身近な地域住民等が「生活課題に気づき、一緒に支援できる」体制

- 地域住民等と支援機関が一緒になってサポート出来る体制

- 困難・複雑なケースに対応できる支援者同士の連携強化

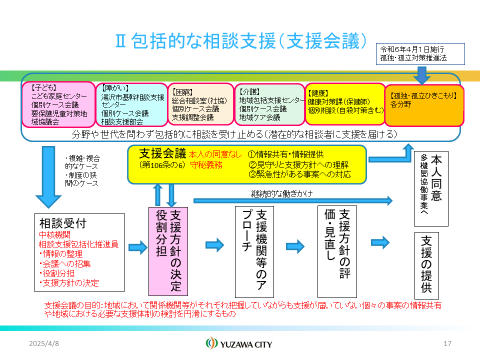

湯沢市の包括的な支援体制

【どの窓口でも専門分野を問わず世帯全体の相談を丸ごと受け止めます。】

どの相談窓口でも、世帯全体の課題を受け止めて、多機関・他分野が連携した包括的な支援を提供します。

- 効果1

一つの窓口で世帯全体の悩みを受け止めることが可能となります。 - 効果2

多くの関係機関が連携することにより、包括的な支援の提供が可能となります。

(チーム支援が可能となります) - 効果3

多くの関係機関が連携することにより、支援する側(支援員)の負担も軽減されます。

【人と人、人と地域のつながり支援】

サロン活動等地域住民が集う.場や多世代交流できる機会を推進します。

- 効果1

住民同士が集うことで、孤独・孤立の防止、生活課題の早期発見・早期支援につながります。 - 効果2

住民同士が集うことで、お互いの支え合いや役割が創出されます。 - 効果3

地域の課題に気づき、みんなで解決する意識の醸成が図られます。

関係機関と地域住民等が連携することにより、誰もが地域に見守られながら、安心して暮らせる地域共生社会の実現を目指します。

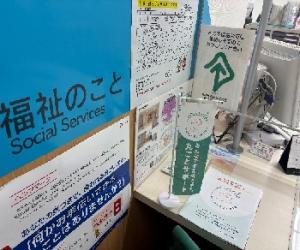

重層的支援体制整備事業に関する周知活動

「包括的に相談を受け止める場」及び「住民が集う場」にのぼり旗やパンフレットを設置し、どんな問題でも支え合ってみんなで解決していく意識の醸成を図っております。

【サロン活動等 住民が集う場】

【包括的に相談を受け止める場】

(社会福祉協議会・基幹相談支援センター、子育て総合支援センター、地域活動支援センター等)

市民の窓口(くらしの相談・高齢介護・福祉・子育て・健康づくり)

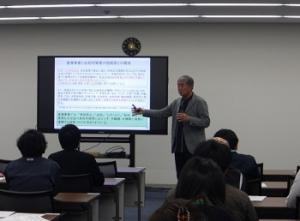

地域共生社会に関する研修

身近な地域住民が課題に気づき一緒に支援する意識の醸成を図るため、「自治組織協議会」「民生委員・児童委員」「福祉員」など地域住民を対象に研修会を実施しております。

【重層的支援体制整備事業について】

【町内会と民生委員の連携について】

湯沢市職員人材育成研修会

市職員が、市民の課題に気づいて一緒に支援するための意識の醸成を図るため、湯沢市職員人材育成研修会を実施しております。

令和4年度は部課長クラス、令和5年度は班長・主幹クラス、令和6年度は主任、主査クラスを対象に研修会を実施しました。

令和7年度は主事クラスの研修を実施し、全職員が市民の課題に気づいて一緒に支援する意識の醸成を図って参ります。

また、市の窓口では担当の業務が終了したら「他に困りごとはないですか」の一言を心がけるよう周知しております。

支援会議

支援会議は社会福祉法第106条の6で守秘義務が課せられており、本人の同意無しに関係機関と情報共有、支援の方向性を決定できる会議です。

複雑・困難なケースは、支援会議に必要な関係者を集め、支援の役割分担やチーム支援等の支援方針を決定いたします。

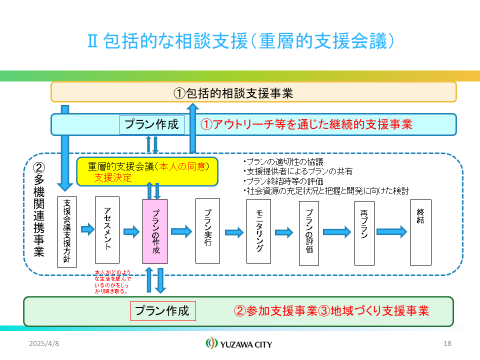

重層的支援会議

本人の同意を得て、社会参加の機会や地域とのつながり支援を交えた支援を検討する会議です。

重層的支援体制プロジェクト会議

月1回定期的に重層的支援体制プロジェクト会議を実施し、重層的支援体制づくりについて検討しております。

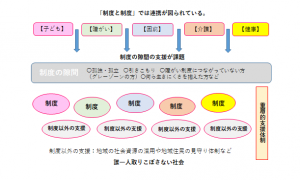

今後の課題

制度と制度の連携は図られており、関係機関同士で.包括的な支援を提供しております。しかし、制度の隙間の支援(孤独・孤立、何ら生きにくさを抱えた方等)の支援については、地域の見守り体制、継続的なアウトリーチ(傾聴、情報を届ける等)、相談者の意向にそった支援の提供(集いの場の創出等)など包括的な支援体制の構築に向けて協議を進めております。

支援のバックアップ体制をしっかり構築していくことと住民や関係者と支援の協力の輪を広げていくことが今後の課題となっております。