本文

川連こけしについて

秋田県の伝統的工芸品に指定されている「川連こけし」は、東北地方の中でも雪深いとされるこの湯沢の山村にて、古くから木地師(きじし※)たちがお椀やお盆を挽(ひ)くかたわら、その木の材料で子どもたちのための玩具として作ったのが始まりと言われています。

そして、地元温泉地のお土産品として買い求められ、今では全国のこけしファンの方々に、鑑賞用やおめでたい贈答品として愛されるようになりました。

※「木地師」とは、“ろくろ”という機械を使って木材を加工し、漆器のお椀やお盆などの、漆を塗る前の地肌のままの器を作る職人をいう。

木地山系こけしの歴史

川連こけしは、11ある伝統こけしの系統のうち「木地山(きじやま)系こけし」に分類されます。

江戸末期(文政から天保年間、1818年頃から1844年頃)、多くの木地師たちが良質な木材を求めて、滋賀や信州(長野県)から会津(福島県)や鬼首(宮城県)を経て、現在の湯沢市木地山のあたりに入ってきました。この木地師たちが、地元の湯治場のお土産品として「こけし」を作り始め、これが「木地山系木地山こけし」として成立したといわれています。

この系列は、木地山系の始祖・小椋(おぐら)氏の流れをそのまま汲むもので、その後多くのこけし工人を輩出し、今にその流れを受け継いでいます。初期の木地山系こけしは、「鳴子系こけし」(宮城県大崎市)の影響を強く受けていましたが、その後独自に発展しました。

明治期に入ると、国の林業政策の改革により木材の伐採が制限され、ほとんどの木地師たちは山を下り、漆器の産地である川連地区へ移り住んで、木地業をしながらこけしを作り始めました。さらに、以前から川連地区にいた木地職人が、それにならい、こけしを作り始めました。このようにして、湯沢市川連地区で作り始められたこけしが、「木地山系川連こけし」として確立します。

木地山系こけしができるまで

- 伐採 立木を切り倒し、材木を切り出す。原木はイタヤカエデが多く使われる。

- 中もぎ 原木の丸太を、三尺五寸(約1メートル)の長さに切断する。

- 皮削り 手斧(チョンナ)で表皮を削り取り、虫よけや乾燥の手助けをする。

- 中割り 丸太を十字に四分割する。

- 原木乾燥 直射日光の当たらない場所で、一年ほど寝かせる。

- 玉切り こけしの高寸に合わせて切断する。

- 木取り 八角の角材にし、この工程で材料を選別する。

- ろくろ挽き こけしの形状に削り、細部や表面の仕上げをして、ろくろから切り離す。

- 描彩 頭部、顔、胴に絵付けをする。

- 完成 こけしの表面全体に蝋を塗って完成。

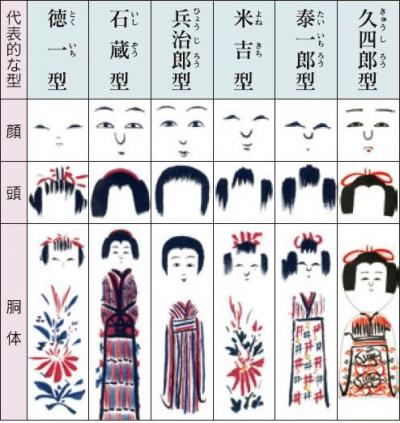

木地山系こけしの代表的な型と特徴

| 形態 | らっきょう型の頭で、主に胴は太く、わずかに裾広がりである。 |

| 頭の描彩 | 大きい前髪と鬢(びん)または、黒いおかっぱ頭で、後頭部にツン毛をつけたものもある。頭頂部はリボン状の赤い水引きや、手絡(てがら)が特徴である。 |

| 胴の描彩 | 着物姿で、特徴的な前垂れ模様に梅、井桁、縞模様などがある。 |

| 目の描彩 | 上まぶたが円弧形で、下まぶたが平らな二重まぶた、一筆目などがある。 |

| 鼻の描彩 | 猫鼻、丸鼻などがある。 |

| 構造 | 主に胴と頭の続いた作り付けである。 |

川連こけしを購入するには?

こけしは、一尺(約30センチメートル)で数千円のものが一般的ですが、その大きさ、原木の種類、加工や描彩の仕上げ方によって価格が異なります。

詳しくは、下記の販売元にお問い合わせのうえ、お買い求めください。

直接こけし工人から購入する

こけし工人から直接こけしを購入できる場合があります。

購入できるかどうか、また購入できる場合の決済・受け取り方法等については、「秋田のこけし [PDFファイル/2.9MB]」に掲載されたこけし工人の連絡先にご連絡の上、確認してください。

各地で開催される販売展示会

秋田県こけし工人会が主催する「秋田県こけし展」や、販売展示会で、川連こけしを購入できる場合があります。

川連こけしが出品される販売展示会の日程等については、秋田県こけし工人会事務局(0183-72-2031)にお問い合わせください。

湯沢市川連漆器伝統工芸館

所在地 秋田県湯沢市川連町字大舘中野142-1

電話番号 0183-42-2410

約800年の歴史を持つ「川連漆器」の資料展示や、販売を行う施設です。

1階の販売フロアには、こけしの展示・販売コーナーがあり、川連こけしを購入することができます。

阿部始こけし店

所在地 秋田県湯沢市川連町字大舘上山王50-7

電話番号 090-5237-2027

リンク 阿部始こけし店<外部リンク>

店舗では、木地山系こけしを中心に約1,000本の伝統こけしを販売しています。

ネットショップからこけしを購入することもできます。

稲庭城

所在地 秋田県湯沢市稲庭町字古舘前平50

電話番号 0183-43-2929

開館期間 4月中旬から11月上旬まで

リンク 稲庭城

スロープカーや徒歩で山を登った先にそびえる稲庭城の館内で、川連こけしを販売しています。

このほか、川連こけしの展示コーナーでは歴代の名工の作品や、秋田県こけし展の受賞作品が展示されています。