本文

湯沢市議会改革推進研修会

議会改革推進研修会の取組

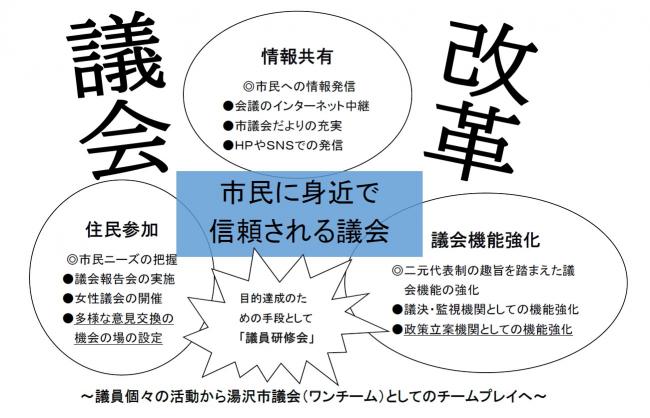

市民に身近で信頼される議会を目指し、湯沢市議会としての政策立案及び政策提言につながる取組の充実強化を図ることを目的として、議会改革の取組推進に係る専門家を招致して議会改革推進研修会を開催しています。広報広聴機能の向上及び湯沢市議会型政策サイクルの確立を目指し、湯沢市議会(ワンチーム)としてチームプレイで取り組みます。

議会改革研修会(令和7年1月24日開催)

「政策議論・政策立案をするにあたってのデータ活用」

前日に引き続き今年度最後となる第10回目の議会改革研修会が地方公共団体政策支援機構 渡辺先生を講師に行われました。

テーマについて、データの持つ面白み、説得力を秋田県の人口・婚姻数などを例に考えるところから入っていきました。

勘ではなく、データを使って論点の検証・確認を行い、課題設定をしていく。研修では、実際にデータ収集についての操作や、例としたデータから課題の設定、取るべき対策について湯沢の強みであるデータから考えてみるといった過程で進められました。

研修会を通して、先生からはデータの活用についても、地域を良くしたいという思いを持つ地域の議員こそが地域の課題を解決できる答えをもっているという点を改めて強く訴えられました。

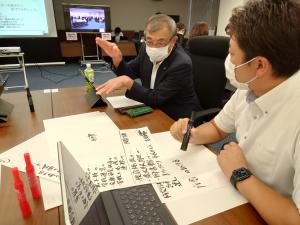

議会改革研修会(令和7年1月23日開催)

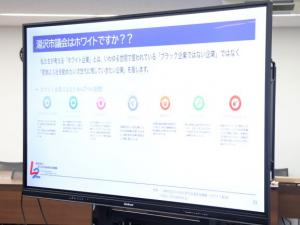

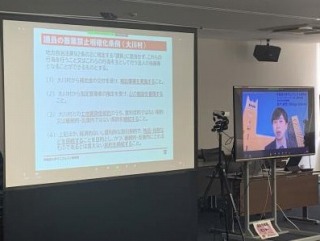

「湯沢市議会版ホワイトコードについて」

「次世代に残したいホワイトな湯沢市議会のあり方に関する特別委員会」において、これまで調査されてきた内容等をテーマに、全議員を対象に第9回の議会改革研修会が開催されました。講師は、特別委員会においても参考人として御尽力いただく地方公共団体政策支援機構 長内先生。議会の環境整備については、今年度第3回研修会以後、全議員を対象にした研修会が無かったため、委員会から出された中間報告の内容に沿って考え方などを解説、意味あいの共有が図られました。あわせて社会の縮図が議会であるとして、市議会版のホワイトコードにより議会に変化を起こし、議会が見本となっていくことが社会の変化を起こす近道であることなどが語られました。

議会改革研修会(令和6年10月30日開催)

「次世代に残したいホワイトな湯沢市議会へ向けた環境整備」

今回の第8回議会改革研修会も「次世代に残したいホワイトな湯沢市議会のあり方に関する特別委員会」の委員に対し、地方公共団体政策支援機構 長内先生を講師に開催しました。

今回は、環境整備の観点のひとつとして湯沢市議会・議会事務局に対して行ったアンケートの結果を分析し、これを基に、人材育成、はたらき方、報酬などの点について、この議会の強みや弱みに着目した、湯沢市議会版のホワイトコード(指針)の考え方などを示していただき、これを作成していく意義について学びました。

議会改革研修会(令和6年8月27日開催)

「次世代に残したいホワイトな湯沢市議会へ向けた環境整備」

新たに設置された「次世代に残したいホワイトな湯沢市議会のあり方に関する特別委員会」の委員に対し、第6回議会改革研修会を地方公共団体政策支援機構 長内先生を講師に開催しました。研修タイトルも前回に引き続いてのものとなりました。これから持続可能でかつ、より良い湯沢市議会になるために求められることがいかなるものであるかを、まずは話し合いのテーブルに出すところから始める必要があります。そのための事例やこれまで他の議会で取り上げられてきた諸問題などを基に考えていきます。これまでの慣習・慣例、働き方についても「思い込みを変えていかなければならない。議会のOSのアップデート」「議会が変わらないと社会が変わらない」今置かれている状況をまず見つめ直す姿勢が大事であることが述べられました。こういった視点を大事に委員会の活動を進めホワイトな議会の環境整備を実現することによって多様性のある質の高い人材が集まりやすく、議会ひいては市の活性化につながっていきます。

「データ活用を通じた一般質問の改善について」

第6回研修会と同日に全議員を対象に第7回議会改革研修会を開催しました。政策サイクルに関する研修として、前回に引き続き一般社団法人 地方公共団体政策支援機構 渡辺太樹先生を講師に標題の研修となりました。前回の研修でも取上げた市民の意識調査から、現状・課題分析を行い、総合計画や各種施策に反映されているか確認、質問・議論で質し、改善を確認するサイクルを意識する。今回のテーマである質問は、その中のものなので決してぶつ切りで行うようなものにしてはいけないと述べられました。質問のポイントとして、5W1Hの意識、時間軸の意識について説明があり、テキストマイニングにより昨年度、議員個々人また、それを集約し議会全体としてどのような質問がされたか全議員で振り返ります。総合振興計画の内容(章別のキーワード)と対比し、マッチングの状況がグラフされました。議会全体としても個人としても分野別で質せていない部分などに意識が向けられました。

議会改革研修会(令和6年7月30日開催)

「データを用いた政策立案について」

今年度の第4回目となる議会改革研修会、今回の講師は一般社団法人 地方公共団体政策支援機構 渡辺太樹先生です。 今回のテーマについて、データは数字や統計のみには非ず、過去にも研修で登場した市でとりまとめる「市民満足度調査」について、読み解き活用することについて話されました。調査の内容から、市で取り組まれている施策は、そもそも本当に市民の満足度を上げるような、要望、ニーズに沿ったものなのか。一般質問や予算決算常任委員会での質問も振り返りこういった点を質しているものか、今、各委員会で取り組むべきことは何かなど、話し合いの中から気づきが生まれていく流れにより進行されました。また、研修の中で満足度調査の取りまとめ方法についても疑問が出され、より活用できる形の回答形式が望まれるなどの意見が出ました。この研修については、次回の研修に続いていきます。

「次世代に残したいホワイトな湯沢市議会へ向けた環境整備」

今回4回目に引き続き、第5回目の研修が行われました。同日の臨時会で設置された「次世代に残したいホワイトな湯沢市議会のあり方に関する特別委員会」の委員に対し、地方公共団体政策支援機構 長内、渡辺 両先生から、特別委員会の調査・研究事項となる議員の環境整備について改めて、意識の共有が図られました。これまで、全議員を対象としてきた「議会活動の充実と議員の環境整備」の研修をベースとして、次世代に残したいホワイトな湯沢市議会とは何か、真の意味で市民に開かれた議会を特別委員会として踏み込んで協議していきます。委員それぞれが意味や効果を理解しながら、持続可能な次世代に残したい湯沢市議会の構築に向けていくために、この研修も継続して開催していきます。

議会改革研修会(令和6年6月27日開催)

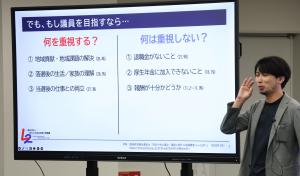

第3回目となる今回の研修会は、「議会活動の充実と議員の環境整備」から「多様性・包摂性のある議会へ向けた環境整備」がタイトルです。議員のなり手不足などからも議会や議員に多様性・包摂性が求められています。研修では、議員ではない人(議員のなり手)への意識調査(アンケート)から、どのような環境整備が議員になり手を増やすことにつながるか、必要と考えられているか確認しました。議員の報酬をとってみても、議員を目指す際に重視しないとする傾向がみられるものの、一方で議員をやめた方々へのアンケートでは報酬の少なさが理由の上位となっているなど齟齬がみられました。また、特に40 歳未満の層では、議員を目指す際に議員報酬を重視するとする意見が半数を超えており、若年層の政治参画を促すためには、報酬等の議員を続けやすい環境の整備が課題として挙げられたが、報酬引き上げには議会のトランスフォームが市民に見える形で表れていかなければ難しいことも合わせて触れられました。

研修の後半では、渡辺先生がオンラインで参加し、「議員を目指すとした場合に特に重視する課題」や女性に政界に出ない理由を調査した結果から確認された「議会活動と家庭生活の両立」や「議会は男社会のものである」などの意識に触れ、解決策として議会の情報をどんどん出すこと、議員が日々何をしているのか(一日のスケジュール)、どんな課題に向き合っているのかなどを公開することが多様な人材を確保することにつながっていくとの指摘がありました。

議会改革研修会(令和6年5月8日開催)

今年度の第2回目の研修会は、「議会活動の充実と議員の環境整備」から「議会・議員のなり手と報酬を考える」をタイトルに研修を行いました。昨今の議員のなり手不足、全国的な地方選挙等の無投票による当選は、民意を反映しづらい土台になっている。この問題の原因の一つには、活動の礎となる議員報酬などの面があげられる。議員の役割が明記され、その内容も高度化している現在ではより業務が専業に近づいている。一般的には知られていないが、議員はローンを組むことが難しいということなどがあり、議員が置かれている環境を解消・改善していかなければ、多様な議員が生まれ難くなってしまう。自分たちだけの問題ではなく、市の今後も見据えた上で問題に対して意識するべきであることを学びました。

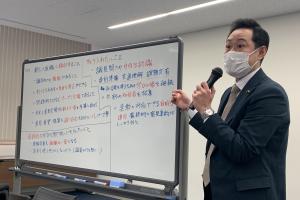

講師の長内先生

研修の様子

3班に分かれて研修を振り返り、疑問点などの意見を出し合いました。

議会改革研修会(令和6年4月15日開催)

令和6年度も議会改革研修を開催します。今年度の第1回研修会のテーマは「政策サイクルのスタート地点の確認〜湯沢市の現在地の確認から〜」、継続して本市議会の議会改革への支援をいただいている長内紳悟氏((一社)地方公共団体政策支援機構代表理事)から講話をいただきました。戦前から戦後、新市の合併時データや資料により、今がその当時未来として思い描いていたあるべき姿なのかなど考えさせられる場面がありました。

また、継続して取り組む新たな政策サイクルの起点となる現在地の確認作業はしっかりと行うことができているのかを問われました。現在をもっと掘り下げ(知っている事実を具体的に)多角的に把握すること、現在地の確認ができなければ、目的地(目標とする場所)にはたどり着けないことなどが話されました。また、委員会の所管についての政策(ミッション)を特定する話し合いの時間が設けられました。

講師の長内紳悟氏((一社)地方公共団体政策支援機構代表理事)

目的地に行きたいとき・・・・まず何をしますか?

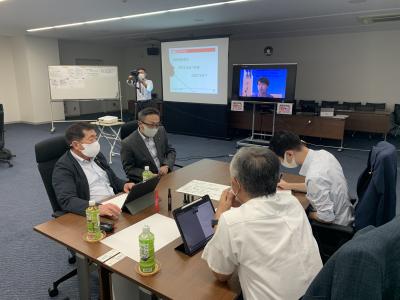

研修会の様子

研修会の様子

議会改革研修会(令和6年1月25日開催)

「議会活動の充実と議員の環境整備」をテーマに議会改革研修会を開催しました。前回の研修会で取り上げた予算と決算(成果)に基づく政策の事前・事後検証をサイクルとした取組を実践するために、その期間となる150日間の使い方について各常任委員会で話し合いました。また、自治体経営とアジャイル思考についての講義ではビジョンの重要性について学びました。

今後は、議会の役割の変化に対応し政策議会活動を充実していくために、議員の活動環境をいかにして整えていくかが課題になります。

研修テーマは「議会活動の充実と議員の環境整備」

講師は長内紳悟氏((一社)地方公共団体政策支援機構代表理事)

折り返し2年の政策議会活動に向けて研修

150日間の使い方について常任委員会ごとに話し合い

アジャイルな考え方について講義する講師の渡辺太樹氏

研修会の様子

議会改革研修会(令和5年11月30日開催)

一般社団法人 地方公共団体政策支援機構 上席研究員の長内紳悟氏を講師に迎え、「これからの時代に求められる地方議会の役割」をテーマに研修会を開催しました。

近年の地方議会議員選挙における投票率の低下や無投票当選の増加、議員のなり手不足の問題、地方議会に関する地方自治法の改正など、地方議会を取り巻く環境が大きく変化する状況において、多様な人材が参画し住民に開かれた地方議会の実現に向けて住民の「役割」と議会の「役割」について学びました。また、市議会が進めてきた政策提言などの取組を振り返り、これからの議会改革の方向性や、予算と決算(成果)を中心とした政策の事前・事後検証による「もう一つの(本当の)政策サイクル」の考え方についてアドバイスをいただきました。

研修テーマは「これからの時代に求められる地方議会の役割」

講師は地方公共団体政策支援機構の長内紳悟氏

研修会の様子(1)

研修会の様子(2)

令和5年度 第2回・第3回研修会

令和3年に実施した議会基本条例達成状況の検証結果を踏まえて、議会として独自の政策立案や政策提言を行うことができるよう取り組んできた研修活動がいよいよ大詰めを迎えました。

6月の第2回研修会と8月の第3回研修会では、各常任委員会が取り組んでいる政策課題について、これまでの調査活動や市民の皆さんとの意見交換、議員間での議論などを整理し、講師の長内紳悟氏らのアドバイスを受けながら政策提言に向けた内容のブラッシュアップを行いました。

議会では、これまで各常任委員会で検討してきた政策課題について、9月定例会での政策提言を目指します。

総務財政常任委員会(第2回研修会)

教育民生常任委員会(第3回研修会)

産業建設常任委員会(第3回研修会)

研修会講師

令和5年4月27日・28日 令和5年度第1回研修会

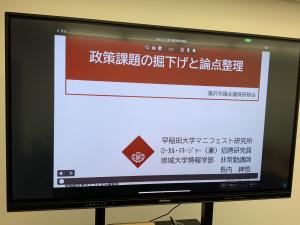

令和5年度の研修会は、これまでに実施してきた市民の皆さんとのさまざまな意見交換会や委員会所管事務調査などから議会としての政策提言につなげていくための取組を進めるため、昨年度に引き続き早稲田大学マニフェスト研究所招聘研究員の長内紳悟氏を講師に迎え開催します。

第1回研修会は「政策課題の堀下げと論点整理」をテーマとし、常任委員会ごとに開催しました。総務財政常任委員会は「防災」、教育民生常任委員会は「子育て」、産業建設常任委員会は「観光」をそれぞれ政策課題テーマに設定し、政策提言に向けた具体的な話し合いがいよいよスタートしました。

今回の研修テーマ

総務財政常任委員会

教育民生常任委員会

産業建設常任委員会

令和5年2月10日 令和4年度第6回研修会

テーマを「問題分析から適切かつ本当の課題を導く」とし、令和4年度最後の研修会を開催しました。これまで実施してきた意見交換会で出されたさまざまな問題や課題について常任委員会ごとに振り返りを行い、政策の目的や目標を確認しつつ、現状とあるべき姿のギャップを把握しながら対話を深めました。個人の問題から組織(常任委員会)としての課題へ昇華させるためには、数字を入れて事実を話し合うこと。話し合いを途中でやめないこと。熱が冷めないうちにとにかく話しきること。「なになにをどのような状態にもっていきたいですか?」(課題設定)に向けて話し合いはつづく・・・。

長内先生 今年もよろしくお願いします!

市に頼めば解決できそうな問題でしたか?

民間が提供しているデータを活用しました

総務財政常任委員会は「防災」について

教育民生常任委員会は「子育て」について

産業建設常任委員会は「観光」について

令和4年11月8日 令和4年度第5回研修会

政策立案に入る前に・・・パート2!「政策立案の視座とポイント」について学びました。講師の長内紳悟氏からは、「問題の発見から課題の設定、問題の分析をじっくりと」「5~10年後の未来を見据える『視座』が重要」「議会は行政の縦割りに横串を刺すことができます!」などなど、たくさんのアドバイスをいただきました。また、本市の市民満足度調査報告書および前期基本計画におけるKPI(重要業績評価指標)の進捗の状況を再確認しつつ、22施策の成果が上がっているかについて、議員間で討議しました。

長内先生 本日もよろしくおねがいします!

問題の分析をしっかりと

政策立案をする前の行動が大事です!

湯沢市の主要施策はいくつありますか!?

市民満足度調査報告書を再確認中

次なるアクションに向けて 研修はつづく

令和4年10月6日 令和4年度第4回研修会

第4回研修会のテーマは、「湯沢市民なしに成立しない議会を目指して 住民自治にも貢献する湯沢市議会」ということで、まずは、これまでの1年間の湯沢市議会の取り組みを振り返ってみました。議員としゃべろうマチトーーク!!、出張!!なんでも意見交換会、ゆざわ市民一日議会など、市民と議会との意見交換の場を多様に設け、いざ政策立案へ!・・・と、その前に、確認しておくことがあります(長内氏)「決算議会(9月定例会)はどうでしたか?主要な施策は成果を上げていましたか?次の成果につながる議員間の話し合いはできましたか?」湯沢市の主要22施策と84項目の成果指標を改めて確認。課題の設定と問題の分析をじっくりと。政策立案に向けて焦ることはありません。研修会はつづく・・・。

本日もリアル長内先生でよろしくお願いします

この1年間どうでしたか?

議員からたくさんの意見が出されました

ホワイトボードに意見を書き出します

事務局職員もこの1年を振り返りました

本来の議会の姿とは!?研修はつづく

令和4年7月16日 令和4年度第3回研修会

市民と議会との意見交換会の実践型研修会という位置づけにより、第3回研修会「議会フォーラム2022」を開催しました。

全体ファシリテーターとして長内紳悟氏をお迎えし、議員は各グループの班内ファシリテーターとしてこれまでの研修の成果を発揮しました。

議員としゃべろうマチトーーク!!議会フォーラム2022の模様はこちらから↓

https://www.city-yuzawa.jp/site/gikai/4674.html

令和4年6月17日 令和4年度第2回研修会

7月16日に開催する「議会フォーラム2022」に向けて、本番を想定した実践型研修会として実施しました。講師の長内紳悟氏より、市民との対話の進め方(話し合いのグランドルール)を学び、その後、4名ずつのグループを組み、実際にワールド・カフェ形式により、議会フォーラムに関する3つのテーマを設定して対話を深めました。ふりかえりでは、当日までに自分や皆でできることのアイデアを決意にして紙に書きだし、参加者全員で共有しました。

本日はリアル長内先生でよろしくお願いします

4人グループのワールド・カフェスタイルで

効果的な話し合いとは!?

声を出しやすい雰囲気づくりが重要です

テーマに沿って要約化・可視化中

新しいアイデアや気づきが生まれます

とてもリラックスした雰囲気の中で行われました

全員でふりかえり

令和4年4月25日 令和4年度第1回研修会(オンライン研修)

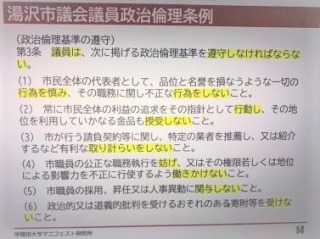

第1部 テーマ「地方議会改革と議員の心得」

「市民に身近で信頼される議会」になるために、議員として遵守しなければならないコンプライアンス(法令遵守)に関する研修会をオンラインで開催しました。講師の長内紳悟氏から、政治倫理、議員の兼業禁止、政務活動費の透明性確保などについて、過去に問題となった事例なども踏まえて講義していただきました。出席した全議員は、コンプライアンスの重要性について再認識し、これまで以上に法令遵守を意識した議員活動につとめていくことを確認しました。

令和4年度の研修会がスタートしました

今年の市議会のテーマは「動く」です

長内先生 今年度もよろしくお願いします

政治倫理条例を再確認

議員自らの責任をさらに強く自覚します

市民に身近で信頼される議会を目指して!

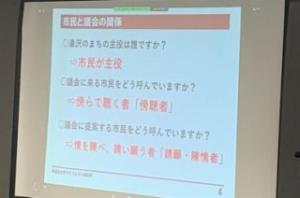

第2部 テーマ「意見交換会の目的とあるべき姿」

令和4年度から新たに実施する市民と議会との意見交換会の開催に向け、第1部に引き続き、各常任委員長及び広報広聴委員を対象に研修会を開催しました。意見交換会の開催に当たり、「どんな戦略で多様な市民に足を運んでいただくか」「どうしたら市民と楽しく意見交換ができるか」「前向きな意見が出る場づくりとは」「意見交換会のテーマづくりのコツは」など、市民と意見交換を行う前に、議会内で議員同士が話し合い、テーマの本質や問題の本質を共有することが重要とのこと。研修会では、先進的な取り組み事例をはじめ、市民との対話とファシリテーションの手法など、長内先生のご経験も踏まえた大変貴重なアドバイスをいただきました。

午後の部は講師と対話形式で実施

市民と議会が話し合う方法を学びます

議会への市民参加・参画を得るには?

湯沢市のまちの主役は誰ですか?

ホワイトボードに書き出して重要ポイントを共有

新たな組織「広報広聴委員会」に乞うご期待!

令和4年1月18日 令和3年度第5回研修会(オンライン研修)

今年度最後となる第5回研修会をオンラインで開催しました。これから4年後... 湯沢市議会がこれまでなかなかできなかったことが当たり前にできるようになっている状態をビジョンに描き、実現するためには何が必要か、また、議会改革にどう取り組むかについて議員間で対話を深めました。講師の長内紳悟氏から他市議会における先進的な取組事例を紹介していただき、組織の作り方や運営、市民との多様な意見交換の場における進め方などを学び、「地域課題を解決する湯沢市議会」として、課題解決に取り組むための「新たな組織」に期待すること、取り組んでみたいことについて意見を出し合い、ホワイトボードに書き出して決意表明しました。

湯沢市議会の「新たな組織」で議会に変革を。「市民に身近で信頼される議会」を目指し、これからも湯沢市議会はワンチームで動きます!

直前でオンラインに変更(柔軟に対応できます)

新たな組織に期待することはなに?

議員間の対話により意見を出し合います

市民との意見交換の場でのチェックインの工夫

ホワイトボードに書き出して決意表明

湯沢市議会はワンチームで動きます!

令和3年12月15日 令和3年度第4回研修会

早稲田大学マニフェスト研究所招聘研究員の長内紳悟氏を講師としてお迎えし、第4回目の研修会を開催しました。テーマを「地域課題を解決する湯沢市議会へ」とし、市議会として自ら政策を立案する機能を発揮するため、市民との対話から出された問題や課題から政策づくりに結びつけるためのプロセスはどうあるべきか学びました。

4年後、湯沢市議会はどうなっていたいか。傾聴と対話を深めるフィッシュボウル(金魚鉢)形式により、市議会のあるべき姿について議員間で討議し、チーム湯沢市議会のビジョンを描きました。

講師の長内紳悟氏は初「湯沢」です

資料の共有はタブレットを活用

湯沢市の経済循環図から課題を抽出

出された意見はホワイトボードに書き出します

フィッシュボウルの手法による傾聴と対話

政策立案サイクルのイメージが見え始めました

令和3年9月15日 令和3年度第3回研修会(オンライン研修)

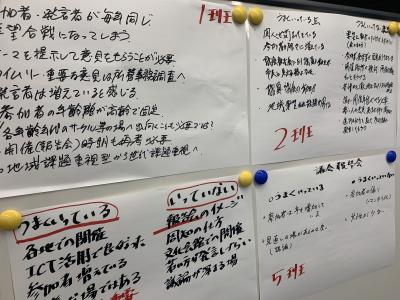

第3回研修会では、議員同士による「対話」により、他市議会での取組事例を学びながら、議会報告会の目的やあるべき姿について議論を深めました。これまで行ってきた議会報告会を振り返り、「うまくいっている点」「うまくいっていない点」を書き出して全議員で共有。議会報告会のあるべき姿を実現するために、具体的に何を変えたいか、何について取り組みたいか意見(改革に向けた決意表明)を出し合いました。

オンライン研修も定着してきました

今回もワールドカフェ方式で

すべての基本は「対話」から

対話のテーマ 議会報告会のあるべき姿とは?

話し合いの内容を書き出して共有

令和3年8月26日 令和3年度第2回研修会(オンライン研修)

第2回研修会のテーマを「議会活動や政策立案・政策提言に向けたプロセスのデザイン」として、7月に開催した議会報告会での市民意見や要望を振り返り、「政策とは」を考えました。第2次湯沢市総合振興計画における「政策」「施策」「事業」の関係性や政策広聴(議会報告会)を行う場合の対話の方法を学び、課題に対する施策や事業の「あり方」について議員間討議を行って議論を深めました。

第2回研修会が始まりました

議会報告会を振り返り「政策とは」を考えます

議会報告会での意見等について議員間討議

施策・事業の「あり方」について議論を深めます

議論した内容を書き出してまとめています

各班でまとまった内容を発表

令和3年8月3日 令和3年度第1回研修会(オンライン研修)

一般社団法人地域経営推進センター常勤スタッフ 早稲田大学マニフェスト研究所ローカル・マネージャー(兼)招聘研究員の 長内 紳悟 氏 を講師に迎え、オンラインにより第1回目の研修会を開催しました。

テーマを「対話ではじめる議会からの政策立案」とし、議会の役割と機能について確認するとともに、問題の発見から政策課題の設定に結び付けるための演習として、ワールドカフェ方式による議員間討議を体験し、政策立案に向けたプロセスを学習しました。

議長あいさつにより開会

ワールドカフェ方式による演習の様子

講師の 長内 紳悟 氏

オンライン研修のモニター画面

政策課題の設定について議員間討議

各班が討議の内容を発表しました