本文

「湯沢市災害時要援護者避難支援プラン」~災害時の避難に支援が必要な方への地域での助け合い~

市では、平成23年3月に「湯沢市災害時要援護者避難支援プラン(全体計画)」を策定し、平成24年度から湯沢市社会福祉協議会と共に、地域における災害時要援護者の避難支援体制の構築を重点に取り組んできましたが、東日本大震災での教訓を踏まえた災害対策基本法の一部改正(平成26年4月1日施行)を受け、平成26年度から「避難行動要支援者名簿」を作成しています。

- 「湯沢市災害時要援護者避難支援プラン(全体計画)」は関連ファイルをダウンロードしてご覧ください。

避難行動要支援者名簿について

災害対策基本法の一部改正により避難行動要支援者名簿の作成が義務化され、要配慮者のうち、自力避難が困難で、避難にあたって特に支援を要する避難行動要支援者について、関係部局等が把握している要介護者や障がい者等の情報をもとに、自宅に生活の基盤がある方のうち次の1から6の要件に該当する方の名簿(避難行動要支援者名簿)を作成しています。

生活の基盤が自宅にある方のうち、以下の要件に該当する方

- 高齢者のみの世帯の方

- 要介護認定3から5を受けている方

- 身体障がい者手帳1、2級(総合等級)の第1種を所持する身体障がい者(心臓・じん臓機能障がいのみで該当する方は除く)

- 療育手帳Aを所持する知的障がい者

- 精神障がい者保健福祉手帳1、2級を所持する精神障がい者

- 1から5以外で災害発生時において避難情報の入手、避難の判断または避難行動を自ら行うことが困難な方(私のひなん計画策定者)

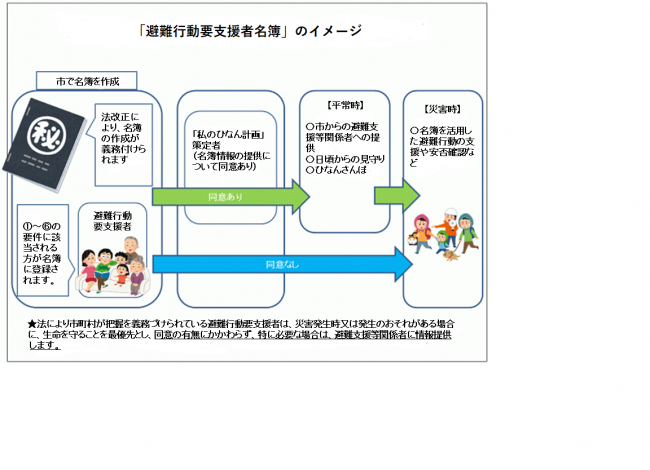

避難行動要支援者名簿のイメージ

まず、市で把握している要介護者や障がい者等の情報をもとに、避難行動要支援者名簿を作成します。

このうち、私のひなん計画策定者及び要援護者台帳登録同意確認書同意者は、名簿情報の提供について同意があることから、平常時には、市から支援者団体等への名簿情報提供により日頃からの見守り等を行います。そして、災害時(災害が発生がすることが予測される場合を含む)には、名簿及び避難支援プラン(個別計画)を活用した避難行動の支援や安否確認などを行います。

また、災害時要援護者避難支援プランに未登録の方及び要援護者台帳登録同意確認書不同意者は、災害時発生時において名簿を活用した避難行動の支援や安否確認などを行います。なお、市ではこれらの方々に対して、定期的に要援護者台帳登録同意確認書同意の確認を行います。

湯沢市災害時要援護者避難支援プラン登録者について

避難行動要支援者名簿のうち、私のひなん計画策定者とは、災害時、自分ひとりでは避難所まで避難できない方と、その方の避難所までの移動を支援する方を、各町内等(避難支援等関係者)で話し合いのうえ決めていただくものです。

支援が必要な人が、災害が起きる前から自分の情報を地域の支援する方と共有することで、万が一の時に孤立しないようにするための制度であり、登録された情報は、災害時以外も普段の見守り活動や防災訓練などに活用されます。

- 湯沢市災害時要援護者避難支援プランの登録状況【令和6年3月31日現在】は、関連ファイルをダウンロードしてご覧ください。

登録の方法

- 町内会等で福祉的な役割を担う方々(町内会長、班長、民生・児童委員、福祉員、自主防災組織等)に集まっていただき、本事業の周知を行い、理解いただくよう努めます。

- 町内会等で話し合いにより、災害時に自力で避難できない方(支援が必要な方)を把握します。

- 2で把握された方に、本事業の対象者として登録するかの意向確認を行い、希望者には「私のひなん計画」に登録していただきます(代筆可、個人情報として慎重に管理をお願いします)

- その方を支援していただく「ひなんの支援候補者」を選定し、町内会等から依頼しまう。支援者が決まったら、集まっていただき、役割の確認などを行います。

- 町内会等の全世帯に本事業をお知らせするとともに、理解と協力を得るように努めます。その後、実際の場面を想定した避難訓練(ひなんさんぽ)や研修会の開催などを検討し、いざという時に対応できるようにします。

ひなんの支援者について

ひなんの支援者は、支援を希望する近隣の人に対し、町内会や民生・児童委員など地域の方々と協力し合いながら支援をしていただく人です。

ひなんの支援者は、2名以上が理想です。個人のほかに、町内会や自主防災組織等の組織や団体を登録することもできます。

近所の方々等からお願いがあった際には、ご協力をお願いします。

お願いすること

- 日ごろからの声掛け(見守り)

- 災害時の情報伝達、安否確認、避難支援

ひなんの支援者であっても、まず支援者本人・家族の安全確保が第一となります。決して法的責任や義務を負うものではありませんので、地域活動として可能な範囲でのご協力をお願いします。

また、二次災害防止のため、救助活動や消火活動など専門的なことは、警察署、消防署等に委ねます。

事業説明に伺います

事業内容の説明に伺いますので、希望される町内等(避難支援等関係者)は次へご連絡ください。説明時間は1時間程度になります。

- 連絡先:福祉課地域福祉班(電話0183-73-2122)へ