本文

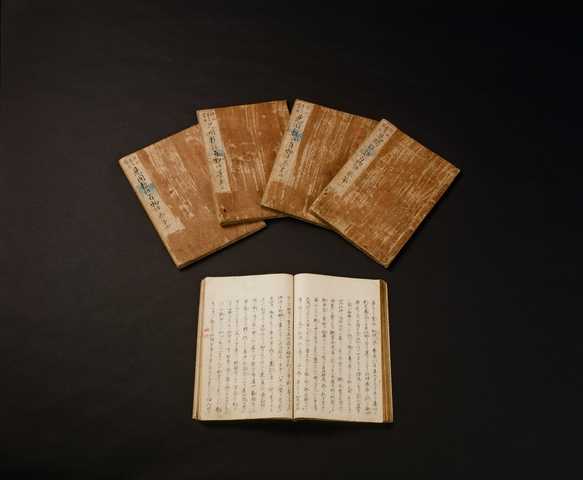

見聞雑話百物語

印刷用ページを表示する

更新日:2020年9月25日更新

よみがな

けんぶんざつわひゃくものがたり

員数

5冊

指定/種別

市指定/書跡・典籍

指定年月日

昭和48年2月12日

所在地

湯沢市前森一丁目

所有者

個人

時代・年代

江戸時代 天保四年(1883)

概要

半紙縦二ツ折本 第1冊43丁 第2冊41丁 第3冊42丁 第4冊41丁 第5冊55丁

須田春育(すだしゅんいく)が天保(てんぽう)四年(1833)、71歳のときに著したものである。

角間川の学者落合東堤(おちあいとうてい)が書いた『東堤随筆』に感銘し執筆に及んだこと、幼少のころに聞いた古老の話や、京都に上って学んだこと、文化(ぶんか)四年(1807)の松前(現北海道)派兵のことなどを詳細に記述している。最後の百話目は道中記で、天保二年(1831)69歳のとき、親友である山田の斎藤玄弘(さいとうげんこう)と柳田の隠居と3人で秋田、男鹿、能代、大館、南部領の花輪、盛岡を半月ほどかけてまわった旅の様子を細かに記しており、当時の民俗、風俗を伝える資料である。

著者の須田家五代春育は宝暦(ほうれき)十三年(1763)に生まれ、弘化(こうか)二年(1845)に83歳で没した。佐藤信淵(さとうのぶひろ)の縁者で倉内(くらうち)村の医師として徳望があった。

なお、この著書は、始めは1冊にまとめられていたが、傷みが激しいため、清凉寺(せいりょうじ)三十三世の梵随(ぼんずい)が明治11年(1878)に分冊補修し、『見聞雑話百物語』の題簽(だいせん)を付したものである。