本文

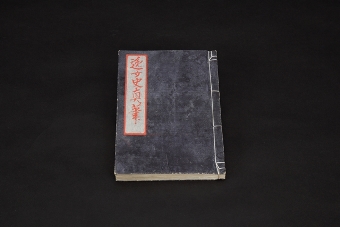

後藤逸女筆資料

よみがな

ごとういつじょひつしりょう

員数

5点

指定/種別

市指定/書跡・典籍

概要

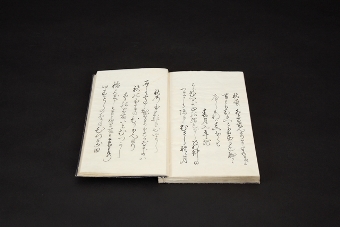

後藤逸女は本名を逸(いつ)といい、文化(ぶんか)十一年(1814)、川連(かわつら)村野村に生まれ、明治16年(1883)に70歳で没した。幼少にして柴田儀助(しばたぎすけ)に手習い、『夜籠雑談噺(よごもりぞうたんばなし)』(市指定有形文化財)を著した井上武兵衛(いのうえぶへえ)に蒔絵(まきえ)を習った。この頃から歌道に目覚め、17歳で結婚、一子虎吉(とらきち)を得たが夫と死別。久保田と往復して大山好古(おおやまよしふる)、村井政直(むらいまさなお)、釈蓮阿(しゃくれんな)などから和歌と国文の指導を受ける。農耕のかたわら歌作に励み、すぐれた歌稿歌集を数多く残している。維新後は貧苦の中に作歌、揮毫(きごう)、後進の指導に専念し、婦道の鑑と称えられた。

後藤逸女真筆歌文集 1冊

指定年月日

昭和58年4月15日

所在地

湯沢市川連町字野村

所有者

個人

時代・年代

明治15年(1882)

概要

縦25センチメートル 横16.5センチメートル

後藤逸女が明治15年(1882)、69歳のときに著した歌文集である。堤(つつみ)すま(姫路藩士の娘。江戸若松町に住み秋田藩にも仕えた)や綾瀬局(あやせのつぼね)(秋田藩十代藩主義厚(よしひろ)娘佳姫(よしひめ)手習師範役)などからの書簡文や自ら詠んだ和歌からなり、薄葉紙236枚に書かれている。和歌は、生涯をかけて詠んだおよそ二千首の中から三百首を精選し清書している。病の中、支援者であり歌友であった医師のために書き上げたものである。この翌年に没することになるが、一見にして逸女と判る流麗な筆文字が見て取れる。

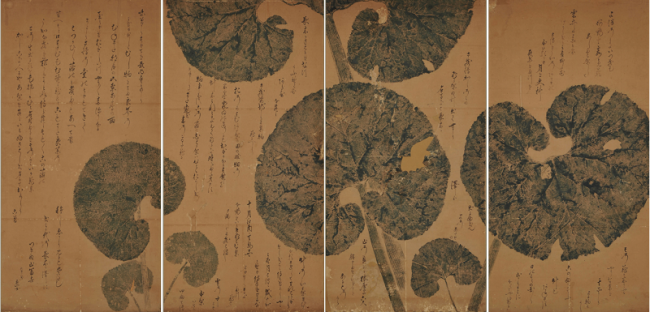

後藤逸女画賛秋田蕗摺 4幅

指定年月日

令和6年3月1日

所在地

湯沢市佐竹町1番1号

所有者

湯沢市

時代・年代

明治9年(1876)

概要

後藤逸女が、明治9年(1876)、63歳のときに秋田蕗摺の襖絵に賛を著したものである。

襖紙4面に、蕗の葉が大小7枚、虫食い跡もそのままに、大胆に配されている。ひとつとして同じ形はなく、大きなものは1間近いものもある。これら蕗の葉の間に、逸女が古今東西の名作等を織り混ぜながら、流麗な筆致で秋田蕗についての賛と和歌を著している。逸女の和歌の師のひとりに、秋田蕗摺の祖ともいわれる久保田の西善寺住職釈蓮阿(1797-1870)がいるが、この蕗摺の制作者を示すものは見受けられない。

本資料は、もとは明治末期に川連漆器の「大舘五人衆」といわれた一人の自宅座敷の襖絵であった。平成元年(1989)に旧宅を取り壊すにあたり本資料を襖から剥がし、長く保管していたものを令和元年(2019)に本市に寄贈。のちに掛幅装に改装した。

本資料は、本市を代表する歌人の資料として、また、幕末から明治にかけての地場産業の様子を知る上でも貴重な史料であり、市にとって重要な資料である。

関連情報

- 書跡・典籍

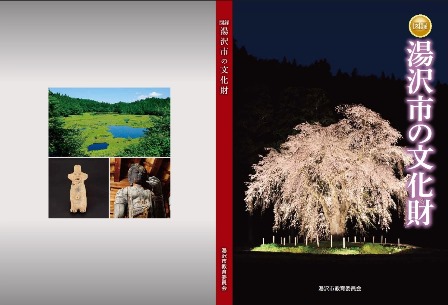

湯沢市の文化財マップ