本文

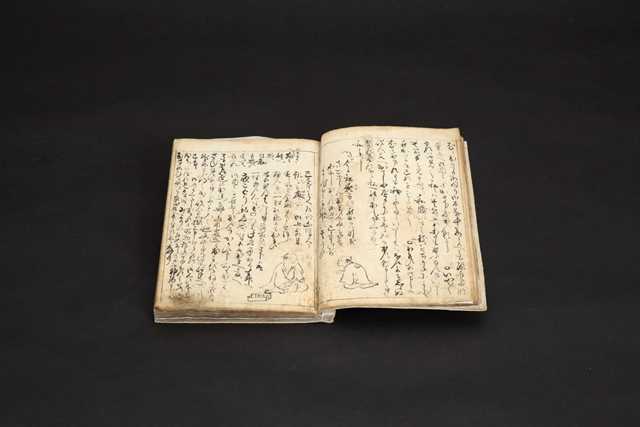

夜籠雑談噺

印刷用ページを表示する

更新日:2020年9月25日更新

よみがな

よごもりぞうたんばなし

員数

1冊

指定/種別

市指定/書跡・典籍

指定年月日

平成16年2月12日

所在地

湯沢市佐竹町1番1号

所有者

湯沢市

時代・年代

江戸時代 弘化二年(1845)

概要

縦24.4センチメートル 横17センチメートル

井上武兵衛(いのうえぶへえ)が弘化(こうか)二年(1845)、73歳のときに著したものである。

巳年(天保(てんぽう)四年(1833))の飢饉(ききん)を乗り越えられたのは、お上と生神のおかげとして、御宮に夜籠してお祈りしたいと申し出るところから物語は始まり、合間に酒席に興じる人々等の絵を挿(はさ)みながら、隠居と郷人の掛け合い形式で話は進んでいく。内容は、八郎潟やたつこ潟、天体、文政(ぶんせい)八年(1825)に実施した平均(ならし)御竿、久保田御城下の町数、大仏再建のことなど多岐にわたり、江戸時代末期の庶民の生活慣習や文化を生き生きと伝える資料である。

井上武兵衛は安永(あんえい)二年(1773)、大舘村に生まれ、弘化二年(1845)に73歳で没した。川連(かわつら)漆器の蒔絵師(まきえし)で郷土史研究家でもある。後藤逸女(ごとういつじょ)の蒔絵の師匠で、その文才を見込んで歌道を勧めた人であり、雑談集の中に逸女の生い立ちから盛名を博した頃のことも記されている。