本文

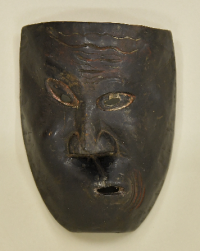

旧妙応山金剛院伝来の古面

印刷用ページを表示する

更新日:2025年6月13日更新

[2] [1]

[1]

[4] [3]

[3]

[6] [5]

[5]

よみがな

きゅうみょうおうざんこんごういんでんらいのこめん

員数

6点

指定/種別

市指定/彫刻

指定年月日

令和7年6月13日

所在地

湯沢市相川

所有者

個人

時代・年代

[1][2][3][4] 室町時代

[5][6] 南北朝時代から室町時代

概要

これらの面は、旧妙応山金剛院に伝わる古面である。

木製で全体に黒みがかっており、一部に朱彩色が残る。[1]~[4]の四面が室町時代の作とみられる。面はいずれも粗削りで、彫刻の技術をもつ山伏自らが制作した可能性が高い。[5]のみ南北朝から室町時代の作とみられる。面の右側3分の1が欠損しており、[6]がその欠損部分と考えられる。宮城県栗原市若柳町の御賀(おんが)八幡神社などに類似した古面が確認されている。

妙応山金剛院は、元妙応山普徳寺(ふとくじ)と称する天台宗の寺院で、当時一帯を治めていた小野寺氏の家臣鮎川(相川)城主小笠原能登守(おがさわらのとのかみ)の祈願所であった。のち、小笠原家臣高橋源吾(たかはしげんご)が出家して普徳寺に住職し、清賀(せいが)坊秀永(しゅうえい)と号し、修験に改宗して妙応山金剛院とした。

これらの面は中世において山伏が神事や芸能に使用したものと思われるが、その内容が全く伝来しておらず、早い時期に途絶えた神事芸能を伝えた道具とも考えられる。

また、面の中には、古態の狂言面 [1]や、能面が完成する前の一形式[5]を示すものなどがあり、神楽面の系譜を考える上でも重要な史料である。

これらの面は、現在確認し得る市内で最古級の面であり、中世修験寺院における神事芸能の一端をうかがい知ることができる資料として貴重である。