本文

妊婦さんの食事Q&A

妊娠中の食に関する悩みを市栄養士がまるっと解決!

これまでに市へ寄せられた妊娠中の食に関する疑問や悩みをまとめ、栄養士が回答しました。今後も随時更新していきます。

食べ物編

お刺身やお寿司が大好きですが、妊娠中は食べられないのですか?

生魚は加熱した魚(焼き魚や煮魚)よりも食中毒のリスクが高くなります。妊娠中は免疫力も低下しやすいので、体調が良いときに新鮮なものを少量食べるようにしましょう。

お茶にもカフェインが含まれていると聞きました。妊娠中は飲まない方が良いですか?

妊娠中はカフェインの取りすぎに注意が必要です。コーヒーや紅茶よりは少ないですが、緑茶やほうじ茶、ウーロン茶などにもカフェインが含まれているので、飲む場合は適量を心がけてください。世界保健機関(WHO)では1日のカフェイン摂取量が300mgを超えないように公表しています。いつも飲む飲み物は水や麦茶などカフェインが含まれていないものが良いでしょう。

| 種類 | 1杯あたりのカフェイン量 | 目安量 |

| コーヒー(ドリップまたはインスタント) | 80から90mg (インスタントコーヒーは140mlあたり量) |

約3杯 |

| 紅茶 | 45mg | 約6杯 |

| お茶(緑茶、ウーロン茶) | 30mg | 約10杯 |

日本食品成分表2021(八訂)より算出

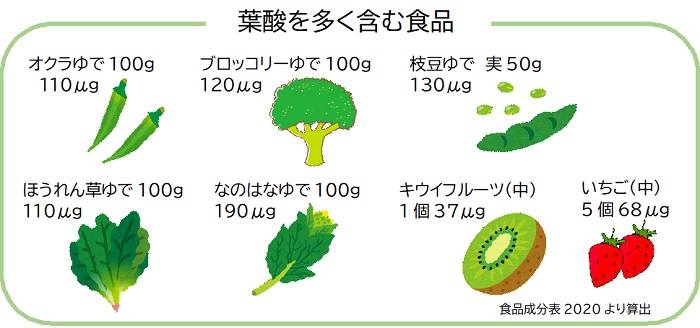

葉酸が足りているか不安です

妊娠期は特に葉酸が必要だと耳にすることが多いと思います。葉酸はDNA合成などに関係する栄養素で、成人では1日あたり240μgの摂取が推奨されています。秋田県民は約60%の人がこの量を摂取できているようです(令和4年度県民健康・栄養調査より)。

妊娠期では葉酸を普段より多く摂取することが必要ですが、時期によって量や何から摂取するかが異なります。

サプリメントなどからの摂取が推奨されているのは、妊娠前から妊娠初期であり、赤ちゃんの神経管閉鎖障害の予防のためです。この時期には食事から摂取する量に加えて、栄養補助食品やサプリメントから400μgの摂取が推奨されています。

中期から後期では、体内での利用量が増加するため普段より240μg多く食事から摂ることが推奨されています。また、出産後、母乳を与えている期間(授乳婦)では普段より100μgを追加して食事から摂ることが望ましいです。

※神経管閉鎖障害は葉酸の不足のみで生じるものではありません。

葉酸は様々な食品に含まれていますが、特に色の濃い野菜に多く含まれています。毎日350g以上を目安に野菜を食べましょう。

| 成人(普段の時) | 食事から240μg |

| 妊娠前から妊娠初期 | 栄養補助食品やサプリメントから+400μg |

| 妊娠中期から後期 | 食事から+240μg |

| 授乳婦 | 食事から+100μg |

身体の悩み編

ついつい食べ過ぎて体重が増えてしまいました。

赤ちゃんが成長するために体重増加も必要なことですが、増えすぎはお母さんや赤ちゃんの体に影響します。

食べ過ぎを防ぐためには、噛み応えのある食材を取り入れ、噛む回数を増やすことで満腹感を得られやすくすることがおすすめです。また、つわりの症状として食べていないと気持ちが悪くなるなどの場合は、1日3回の食事を5~6回に分けて食べてもよいでしょう。

間食では、不足しがちなビタミン・ミネラルが摂れる果物やゼリー、ナッツ類を選ぶとよいですね。

ただし、摂りすぎに注意が必要とされている栄養素を多く含む食品には気を付けましょう。

(例)高カカオチョコレート(カフェイン)、おつまみ昆布(ヨウ素、食塩)

お通じが悪いです。(便秘が続いています)

妊娠中は赤ちゃんの成長やホルモンバランスの変化により便秘になりがちです。野菜や海藻、きのこ類に多く含まれる食物繊維を意識して食べましょう。適量の水分と油分も必要です。また、適度に体を動かすことも腸への良い刺激になります。

むくみが出てきました。

むくみは妊娠後期に生じやすく、体の中に余分な水分をため込んでいる状態です。食塩に含まれるナトリウムは水をため込む性質があるため、食塩を摂りすぎないことと、余分なナトリウムを体外に出すカリウムを豊富に含む野菜やイモ類を使った副菜を食べることがおすすめです。

湯沢市の妊婦さんへの栄養支援

母子手帳交付時に栄養士が妊娠中の食事のポイントをお話しします。妊娠中期になると、食事バランスのアンケートを送付し必要時にはレターや電話、面談で支援します。妊娠後期には産後にむけた食事のポイントについて情報提供しています。

その他、電話や面談での相談も随時行っています。不安なことがありましたらお気軽にご連絡ください。